緑地維持管理仕様

1.樹木管理

(1)剪 定

樹木の自然に備わった樹形を基本的に残しながら樹枝の骨格、配置を作ることを主たる目的として行う基本剪定と、成長期に自然のまま雑然と繁茂した樹木を、主として美観上の要求から容姿を整えるために枝葉を対象として行う整姿の2つに区別され、樹種の特性に応じ最も適切な方法にて、剪定を行うものとします。

1) 剪定の留意点

・ 枝の方向は、上から見て重なり合わないで四方に出るようにします。

・ 上下枝の間隔が、つり合いの取れるようにします。

・ 幹の同じ高さの所からでる車枝は、切詰めて何本も枝を出さないようにします。

・ 同じ方向に伸びる平行枝はどちらかを切詰めるか1本にします。

・ 主枝は樹種にもよりますが、平行か少し垂れるくらいにします。

・ 腐れや不定芽の発生原因となるぶつ切りは極力行わない事とします。

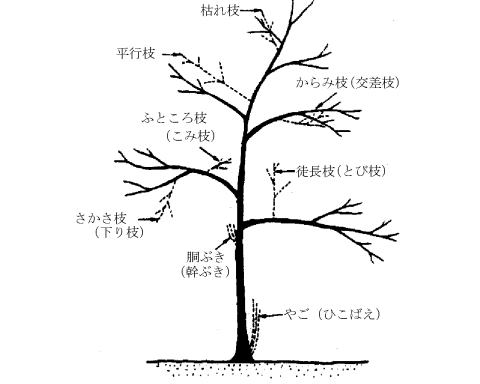

2) 主として剪定すべき枝

・ 成長の止まった弱小の枝。

・ 著しく病害虫に侵された枝。

・ 通風、採光、架線、通行、建物等への接触など障害となる枝。

・ 折損によって危険をきたす恐れのある枝。

・ 樹幹、樹形、生育上不必要な枝。(図示)

3) 剪定の方法

・枝抜き

主としてこみすぎた枝の中透かしのために行い樹形、樹幹のバランスを考慮し不必要な枝の付け根から切り取ります。

・切詰め

主として樹幹の整正のために行い、樹冠外に飛び出した新生枝を、樹冠の大きさが整う長さに、定芽の真上の位置で選定します。

・切返し

樹冠外に飛び出した枝の切り取り及び樹勢を回復するため樹冠を一回り小さく剪定を行います。

(2)刈 込

剪定は個々の樹木の枝のあり方に重点を置いているのに対して、刈り込みは全体としての樹形バランス、樹勢や萌芽力、花木は花芽を形成する時期等を考慮し最も適切な方法にて、刈り込みを行うものとします。

1) 刈込の留意点と方法

・ 枝の密生した箇所は中透かしを行い、刈地原形を十分考慮し、樹幹周縁の小枝を輪郭線を作りながら刈り込みます。

・ 生垣の刈り込みは、上枝を強く、下枝を弱く刈り込みます。

・ 花木類を刈り込む場合は、花芽の分化時期と着生位置に注意します。

・ 長年同じ場所を刈り込むと萌芽力が落ちてくるため、時には深く切り戻す必要が有ります。

・ 機械を使用して刈り込む場合、必要に応じて刈り込みハサミ等により仕上げ刈りを行います。

・ 植え込み地内に入って作業を行う場合は、踏み込み部分の枝を損傷しないように注意し、作業終了後は枝返しを行います。

(3)病害虫防除

病気や害虫の発生時期は、それぞれ病原菌、害虫の種類及び天候状態等により異なるため、日常の巡回作業にて病気や害虫を発見したら出来るだけ早期の処置が必要です。また、病害虫の防除に使用する薬剤は、殺菌剤と殺虫剤に大別され、病気や害虫の種類により使い分けが必要なためその病気の症状、害虫の種類等を見極め適切な処置を行うものとします。

1) 薬剤散布の留意点と方法

・ 薬剤の使用に当っては、農薬取締法等の農薬関連法規およびメーカー等で定めている使用安全基準、使用方法を厳守するものとします。

・ 散布量は指定の濃度に正確に希釈混合したものを枝葉面に細かい水滴が付く程度にむらなく散布します。

・ 散布に際しては、風下より、背を向けて風上に歩くように散布し、また歩行者をはじめ周囲の対象物以外のものにかからないよう、万全の注意を払って行います。

・ 散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮して実施します。

(4)施 肥

施肥は、樹木の種類、形状、地域あるいは土壌条件によって一定ではないが、一度に多量の肥料を施すと、土壌中の濃度が高くなり、根の生理作用が障害を受け場合によっては葉焼けを起こして枝が枯れることが有ります。施肥効果をあげるためには、養分吸収の特性を知り、樹木の育成期間に応じて、適量を最も効果の上がる方法で実施します。

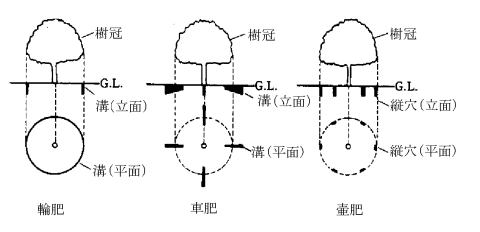

1) 高木、中木施肥

・ 高木施肥、中木施肥の方法(図示)

2) 低木施肥

・ 化成肥料などを、植え込み内に均一になるよう散布します。

(5)除 草

除草は、抜き取り、刈り取り、薬剤による方法によりそれぞれの敵期が考えられますが、いずれも共通していえることは、雑草の結実期以前に除草することが望ましいため、時期を失しないよう雑草の種類を考慮し、最も効果の上がる方法で施工します。また、除草剤の使用に当っては、その雑草に対して適切な薬剤を選び適切な方法で施用するものとします。

1)除草の留意点と方法

抜き取り除草・・・除草ホーク等を用い根より丁寧に抜き取るため、人手にて実施します。

刈り取り除草・・・刈払機、ロータリーモアなどの機械機具にて実施するため、樹木、施設等を損傷しないよう注意し刈むらのないよう均一に刈込みます。

薬剤防除・・・

・ 薬剤の使用に当っては、農薬取締法等の農薬関連法規およびメーカー等で定めている使用安全基準、使用方法を厳守するものとします。

・ 散布量は指定の濃度に正確に希釈混合したものを枝葉面に細かい水滴が付く程度にむらなく散布します。

・ 散布に際しては、風下より、背を向けて風上に歩くように散布し、また歩行者をはじめ周囲の対象物以外のものにかからないよう、万全の注意を払って行います。

・ 散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮して実施します。

(6)潅 水

潅水は水分吸収と蒸散のバランスが崩れた時に行うものとし、夏期の日照りの続いたときばかりではなく、植栽や移植した直後の樹木にも適用します。

1)潅水の留意点と方法

・ 潅水時刻は、夏期の日中は直射日光を避け朝、夕に行い、冬期は日中に行うのが望ましい。

・ 夏期の潅水は、途中で中断することなく降雨があるまで連続的に行います。

・ 植え込み地にて潅水を行う場合は、ホース等で樹木を損傷させないよう注意します。

・ 潅水を行う際、土壌を侵食させたり、低地に停滞水が出来ないよう時間をかけて行います。

(7)保 護

気象から受ける損傷として、風害、霜害、雪害、水害、凍害、日照害などが考えられるため、管理対象地に合った保護方法を施行するものとし、また人為的損傷より樹木を保護するために、日常の巡回にて損傷箇所の早期発見に努め改善策を検討し対処するものとします。

(8)枯損木、支障木の処理及び腐食、不要支柱の処分

枯損木、支障木の処理については、周囲樹木の状況や施設との関係、あるいは樹木自体の腐朽の程度等を考慮し手順、使用機材、抜倒、抜根方法を協議しすみやかに行うものとし、また必要に応じて養生などの保護措置をとるものとします。支柱については、不要なものは、すみやかに撤去し、必要な支柱については補修を行います。

2.芝生管理

(1) 芝 刈

春季芽出時は枯れ葉の除去を兼ねて生長点近くで低く刈り込み、生長に合わせて徐々に刈り高を上げていき、生育期間中は2~3㎝の刈り高を保つように行います。樹木等の根際、縁石、園路際等施工の困難な部分は手刈りとし、その他は面積、地形等により使用機械を選択し施工を行います。

1)芝刈りの留意点と方法

・芝地内にある石等障害物はあらかじめ取り除いてから行います。

・芝刈機を使用する場合は、排出口を建物、人、車等に向けないよう十分注意します。

・芝地内にある樹木、草花、施設等を損傷しないよう注意し刈り残し、刈りむらの無いよう均一に刈り込みを行います。

・縁切りを行い、寄せ植え、施設等に芝生が侵入しないようにします。

・刈り取った芝は、速やかに処理するとともに、刈り後はきれいに清掃します。

(2)病害虫防除

芝生の病気は、主に錆病、ハルハゲ病、ブラウンパッチ病等であり、害虫は主に茎葉を食害するもの、根を食害するもの、芝生に寄生して害するものがあります。防除に使用する薬剤は、殺菌剤と殺虫剤に大別され、病気や害虫の種類により使い分けが必要なため巡回等により早期に発見し、その病気の症状、害虫の種類等を見極め適切な処置を行うものとします。

1) 病害虫防除の留意点と方法

薬剤防除・・・

・薬剤の使用に当っては、農薬取締法等の農薬関連法規およびメーカー等で定めている使用 安全基準、使用方法を厳守するものとします。

・散布量は指定の濃度に正確に希釈混合したものを枝葉面に細かい水滴が付く程度にむらなく散布します。

・散布に際しては、風下より、背を向けて風上に歩くように散布し、また利用者をはじめ周囲の対象物以外のものにかからないよう、万全の注意を払って行います。

・散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮して実施します。

(3)施 肥

晩秋に耐寒性を強め春の芽出しを良くするために遅効性肥料を施し、追肥は速効性のものを施すと良い。また、芝面にむらの無いよう均一に散布する事が大切です。

(4)除 草

除草は、抜き取り、薬剤による方法によりそれぞれの適期が考えられるが、いずれも共通している事は、雑草の結実期以前に除草をすり事が望ましいため、時期を失しないよう雑草の種類を考慮し、最も効果の上がる方法で作業を行います。また、除草剤の使用に当たっては、その雑草に対して適切な薬剤を選び適切な方法で施用するものとします。

1)除草の留意点と方法

抜き取り除草・・・

・除草ホーク等を用い根より丁寧に抜き取るため、人力にて根気よく実施します。

薬剤防除・・・

・薬剤の使用に当っては、農薬取締法等の農薬関連法規およびメーカー等で定めている使用 安全基準、使用方法を厳守するものとします。

・散布量は指定の濃度に正確に希釈混合したものを枝葉面に細かい水滴が付く程度にむらなく散布します。

・散布に際しては、風下より、背を向けて風上に歩くように散布し、また利用者をはじめ周囲の対象物以外のものにかからないよう、万全の注意を払って行います。

・散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮して実施します。

(5)潅 水

芝生は、通常の気象状況であればほとんど潅水の必要はありません、芝張り後の養生期、夏季の渇水期には潅水を行うものとします。芝張り後の潅水は土壌が緩んでいる場合があるので根元が露出しないよう特に丁寧に実施し、芝全体に行き渡るよう、均一に散水します。

(6)目 土

障害物の無い大面積の芝地では、目土散布機を用い、小面積もしくは部分目土の場合は人力にて対応します。目土は原則として床土と同質の物を使用し、植物の根、石等をふるい分けしたものをむらなく均一にすり込むようにします。

(7)エアレーション

小面積の場合は、人力による作業用ホークやスパイクを用い、大面積の芝地では、動力機械を用いて通気穴を取り出す方法を取ります。

(8)サッチ除去

小面積の場合は、人力による熊手等用い、大面積の芝地では、動力機械を用いて枯れ葉や刈りかす等を取り除きます。